Этномузыкология в европейском и мировом масштабе представляет собой полидисциплинарную науку, находящуюся на стыке музыкознания, этнологии и фольклористики. В соответствии со своей природой и сущностью она занимает одно из центральных мест в изучении духовной культуры и психологии разных народов, исторического значения каждой из них в мировом художественном пространстве.

В структуру мировой этномузыкологической науки естественно интегрирована и современная белорусская этномузыкология, которую характеризует многопрофильность, обилие научных программ и масштаб предметного спектра исследований. Ее значение во многом определяется положением белорусского музыкального фольклора в контексте европейской культуры, а именно, полноценным существованием до настоящего времени в виде «живой» традиции устного типа.

По широте предметного поля, многообразию направлений и используемых методов белорусская этномузыкология ХХ – начала ХХI в. выступает наиболее разветвленной среди отечественных музыковедческих и народоведческих дисциплин.

Базовыми, первичными для этномузыкологических исследований являются направления:

Практическая этномузыкология охватывает такие направления, как:

Объем сформулированных и поставленных в белорусской этномузыкологии вопросов обусловливает ее междисциплинарный (А. Чекановска) / интердисциплинарный (И. Земцовский) статус, который проявляется в многочисленных «выходах» в сферы этнографических, фольклористических, этногенетических, исторических, социологических, психологических, культурологических, эстетических разработок.

Это, в свою очередь, влечет интенсивное привлечение в ее исследовательский аппарат широкого круга методов, которые существуют как равнозначные, – комплексного, системного, когнитивного, типологического, функционального, ареального, структурного, морфологического, музыкально-стилистического, эстетического, социологического, психологического.

Масштаб и значимость белорусской этномузыкологии последней трети ХХ – начала ХХI в. измеряются не только вниманием к музыкально-фольклорным артефактам древности и современности, но и активностью общественно-социальной позиции, что обусловливает неразделимость ее теоретической и практической областей.

Утверждение белорусской этномузыкологии как науки, находящейся на стыке музыкознания, этнологии и фольклористики, происходило в ХIХ–ХХ вв. Уникальность традиционной музыкальной культуры белорусских территорий в европейском пространстве обусловила огромный интерес к ней со стороны западных (польских, чешских) и восточных (российских) этнографов и собирателей уже с начала ХIХ ст. Формирование научной школы в области белорусской этномузыкологии происходило под влиянием идей академика Б. Асафьева, чья интонационная теории была сформулирована преимущественно на основе «музыки устной традиции» (термин Б. Асафьева). Кроме этого, значительным фундаментом для утверждения магистральных направлений изучения белорусской народно-музыкальной культуры стали научные позиции и идеи Н. Янчука, К. Квитки, В. Беляева, Е. Гиппиуса, З. Эвальд, Ф. Рубцова, собирательская деятельность М. Горецкого, Н. Чуркина, Г. Ширмы, Г. Цитовича, М. Гринблата и др.

Основоположником научной школы этномузыкологии в Беларуси является Л. Мухаринская (кандидат искусствоведения, доцент), педагогическая и исследовательская деятельность которой в Белорусской государственной консерватории началась в 1939 г. В ее трудах получили разработку сложнейшие научные проблемы – история музыки устной традиции, ее генезис, процессуальность, стилевое развитие и эстетика («Белорусская народная песня. Историческое развитие. Очерки», 1977). Постановка обозначенных проблем, относящихся к базовым основам и закономерностям существования музыкального фольклора, способствовала вхождению этномузыкологии в ряд ключевых отраслей белорусского народоведения. Одной из ведущих сфер научного поиска Мухаринской стал масштабный комплекс проблем народно-песенного творчества современности, раскрытый в диссертационном исследовании «Современная белорусская народная песня (Белорусское народное песнетворчество советской эпохи): Историческое развитие. Интонационный склад» (1967), монографических работах «Мелодический язык современной народной песни» (1960), «Белорусская партизанская песня и ее авторы» (1964), «Белорусская народная партизанская песня: 1941–1945» (1968), «К вопросу об эстетическом освоении действительности в белорусском народнопесенном творчестве: Исследование» (1982).

Ряд работ Л. Мухаринской положил начало формированию историографического направления в белорусской этномузыкологии. Обращаясь к жанру рецензии, исследователь по факту создавала аналитические портреты виднейших этномузыкологов и фольклористов (К. Квитки, Я. Чюрлионите, В. Гошовского, С. Грицы, З. Можейко, Е. Гиппиуса, Ф. Рубцова, Г. Ширмы, Г. Цитовича и др.). Ее преемниками в этой области стали ученики и младшие коллеги, подготовившие коллективную монографию «Белорусская этномузыкология: Очерки истории (ХIХ–ХХ вв.)» (авторы З. Можейко, Т. Якименко, Т. Варфоломеева, И. Назина, Г. Тавлай и др.). Историографический ракурс последовательно выдержан в коллективной монографии, изданной следующим поколением белорусских этномузыкологов – «Экспедиционно-полевое исследование региональных этномузыкальных традиций Беларуси в современных условиях» (авторы Т. Беркович, Т. Константинова, В. Прибылова, А. Данилович, Л. Баранкевич).

Через педагогический класс Л. Мухаринской прошли такие крупнейшие этномузыкологи как З. Можейко, Л. Костюковец, Т. Варфоломеева, Т. Якименко, хоть впоследствии большинство из них заканчивали аспирантуру под руководством других ученых, привнося в отечественную науку идеи и подходы российских научных школ.

Наряду с развитием магистральных исследовательских направлений школы, охватывающих системные, стилевые, типологические, региональные, ареальные, социологические и этнопсихологические аспекты музыкального фольклора, каждому из данного поколения ученых присущи свои специфичные научные интересы: феноменология песенно-игровых форм белорусского календарного мелоса и механизмы мелотворческих процессов в обрядово-игровых формах фольклора у Т. Беркович; вопросы теории обходных песенных ритуалов, функциональная и локально-стилевая специфика календарных напевов, проблемы партизанского песнетворчества и художественной самодеятельности у Т. Константиновой; вопросы этнофонии, проблемы формирования и функционирования песенно-обрядовой масленичной традиции у В. Прибыловой, вопросы традиционной музыкальной культуры этнорегионального пограничья у К. Кривошейцевой; специфика этномузыкального ландшафта этнорегионального пограничья у А. Данилович; религиозный фольклор православной традиции, устнотрадиционные песенные практики на территориях современного белорусско-польского пограничья, белорусское композиторское творчество ХХ – начала ХХI столетий у Е. Черновой.

В ряду наиболее крупных публикаций этих исследователей – монография и сборник В. Прибыловой «Музычны ландшафт песенна-абрадавых традыцый Масленіцы Верхняга Падняпроўя» (2010), «Масленіца. Абрад. Песні. Напевы» (2020, в соавт.), монографии Т. Беркович «Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў» (2015) и Е. Черновой «Гімнаграфія праваслаўнага богаслужэння ў беларускай музычнай культуры ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя» (2018), разделы Т. Константиновой в коллективных монографиях «Белорусы. Т. 11. Музыка» (2008) и «Великая отечественная война в белорусской музыке: память потомков» (2022).

Прямым преемником научной школы Л. Мухаринской является профессор кафедры белорусской народной музыки и музыкальной белорусистики, кандидат искусствоведения, доцент Т. Якименко, защитившая диссертацию «Песни-баллады в женской календарной традиции белорусского Севера» (1985). Научные интересы исследователя охватывают сферы системных, историко-стилевых, теоретических и этнопсихологических аспектов музыкального фольклора белорусов; поэтику, типологию, регионалистику и ареалогию белорусского устнотрадиционного песенного мелоса; музыкальное пространство белорусской этнопесенной эпики; белорусское композиторское творчество разных столетий; белорусский композиторский фольклоризм. Среди наиболее крупных публикаций – монография «Сучасная беларуская этнамузыкалогія: да практык апошняй трэці ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя» (2004) и учебное пособие «Беларуская народная музычная творчасць» (1993; в соавт. с Л. Мухаринской); разделы в коллективных монографиях и учебных пособиях «Из истории музыкознания в Беларуси» (2002), «Белорусская музыка 1960–1980-х гг.» (1997), «Белорусская музыка второй половины ХХ в.» (2009) и др.

В специальном классе Т. Якименко прошли подготовку и продолжили традиции научной школы Л. Мухаринской этномузыкологи Т. Константинова, кандидаты искусствоведения Т. Беркович, В. Прибылова, К. Кривошейцева, Е. Чернова, Н. Данилович (защитила диссертацию под руководством Т. Беркович).

Научную школу известного российского исследователя-теоретика В. Беляева, отдавшего много сил изучению музыкальной культур народов СССР, в том числе белорусской народной музыке, представляет в своей деятельности доктор искусствоведения В. Елатов. Его собственные научные интересы лежали в области исследования теоретических основ народной музыки, жанрово-функциональных и историко-стилевых аспектов музыкального фольклора – «Ад песні да песні» (Мінск, 1961), «Ладовые основы белорусской народной музыки» (Минск, 1964), «Ритмические основы белорусской народной музыки» (Минск, 1966), «Мелодические основы белорусской народной музыки» (Минск, 1970), «Песні савецкага часу» (1970; в соавт.), «Радзінная паэзія» (1971; в соавт.), «Дзіцячы фальклор» (1972; в соавт.), «По следам одного ритма» (Мн., 1974), «Жніўныя песні» (1974; в соавт.), «Песни восточнославянской общности» (Мн., 1977); «Веснавыя песні» (1979; в соавт.), «Валачобныя песні» (1980; в соавт.), «Восеньскія і талочныя песні» (1981; в соавт.); а в педагогическом классе (руководство дипломными работами, подготовка аспирантов) разрабатывались преимущественно теоретические проблемы профессионального композиторского творчества ХХ в. (кандидатская диссертация О. Савицкой «К проблеме крупной формы в белорусской советской музыке: симфонии 1960 –1980-х гг»).

Виднейшим представителем широко разветвленной (научные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Мордовии, Удмуртии и др.) системно-типологической интонационной школы Е. Гиппиуса в Беларуси является доктор искусствоведения З. Можейко, чья плодотворная многолетняя деятельность была посвящена изучению стилевых особенностей и типологии обрядового фольклора, мелоса необрядовой лирики, региональных песенных систем, этнопсихологических аспектов музыкального фольклора белорусов, проблем экологии руральной народно-песенной культуры, истории белорусской этномузыкологии. Полученные ею результаты представлены в многочисленных отечественных и зарубежных публикациях, крупнейшими из которых являются монографические издания «Песенная культура Белорусского Полесья: Село Тонеж» (1971), «Зімовыя песні: Калядкі і шчадроўкі» (1975; в соавт.), «Песні Беларускага Паазер’я» (1981), «Песни Белорусского Полесья: в 2 вып.» (1983, 1984), «Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт системнотипологического исследования» (1985), «Вяселле: Мелодыі» (1990; в соавт. с Т. Варфоломеевой), «Песні Беларускага Падняпроўя» (1999; в соавт. с Т. Варфоломеевой), «Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нематериальная культура Беларуси в свете социально-экологических проблем» (2011).

К научной школе Е. Гиппиуса принадлежат прошедшие подготовку в аспирантуре у З. Можейко кандидаты искусствоведения Т. Варфоломеева и В. Ященко. В деятельности Т. Варфоломеевой органично сочетается решение проблем фундаментальной и научно-практической направленности; в сферу ее научных интересов входят вопросы видов, жанров, системной типологии и ареальных характеристик белорусского музыкального фольклора (в том числе переселенческих традиций), проблемы этномузыкальной диалектологии, становления и развития практической фольклористики в Беларуси, современного состояния традиционной художественной культуры белорусов. Ею опубликованы две авторские монографии «Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы» (1988) и «Песні Беларускага Панямоння» (1998), два монографических издания в соавторстве с З. Можейко (см. выше) и «Пахаванні. Памінкі. Галашэнні» (1986; в соавт.). Особой заслугой Т. Варфоломеевой стало осуществление масштабного проекта, где она выступила не только автором разделов, но и автором идеи, составителем, редактором, – издания «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: у 6 т.» (2001–2013), не имеющего аналогов в мире по охвату явлений и презентации современного состояния традиционной художественной культуры.

Продолжателем идей музыкально-фольклористической школы российской исследовательницы А. Рудневой стала доктор искусствоведения, профессор Л. Костюковец, основные научные интересы которой находились в области музыкальной культуры Беларуси ХV–ХVIII вв. в ее бытовых, профессиональных и народно-музыкальных проявлениях. Она последовательно придерживалась позиции эволюционизма в музыкальном искусстве, разрабатывала универсальные методы анализа и редактирования музыкально-песенных текстов. Л. Костюковец стала основоположником научной школы музыкальной медиевистики в Беларуси, проводя исследования музыки православной традиции, в том числе древнерусского и белорусского знаменного роспева, белорусского столпового роспева. Она является автором ряда монографических и методических изданий – «Кантовая культура в Белоруссии» (1975), «Стилистика канта и ее претворение в белорусских народных песнях: в 2 кн.» (2006; 2008) «Фольклоризация канта» (2014), «Подготовка и проведение фольклорной экспедиции: метод. рекомендации» (1987), «Беларуская музыка XVI–XVII стагоддзяў: вучэб.-метад. рэкамендацыі для iгры ў ансамблях» (1990), «Музыка Беларусi XVII стагоддзя («Рыфматворны псалтыр»): метад. рэкамендацыі для харавых калектываў і вакальных ансамбляў» (1991); Рукописный белорусский Ирмолой на квадратных линейных нотах 091/283к и его песнопение “Наставник царевича Ярослава”» (2011).

Научные позиции и идеи Л. Костюковец нашли продолжение в деятельности ее учеников кандидатов искусствоведения Л. Баранкевич (диссертация «Духовный стих в белорусском музыкальном фольклоре»), Н. Дожиной (диссертация «Певческая книга Октоих старообрядческой Ветковской традиции»)», Е. Сакович (диссертация «Супрасльский напев и его претворение в церковно-певческом искусстве Беларуси ХVI – ХVIII вв.»).

Научная школа в области изучения традиционной инструментальной культуры белорусов сложилась позднее и связана с именем доктора искусствоведения, профессора И. Назиной, в числе наиболее значимых трудов которой «Белорусские народные музыкальные инструменты» (в 2 кн; 1979; 1982), «Белорусские народные наигрыши» (1986); «Беларуская народная інструментальная музыка» (1989), «Жаніцьба Цярэшкі» (1992; в соавт.); «Беларуская народная музычна-інструментальная культура» (2005). Последователями и продолжателями ее научных идей в сфере этноиструментоведения стали доктор искусствоведения Н. Яконюк (кандидатская диссертация «Проблемы формирования национального оркестрового стиля в музыке для белорусского оркестра народных инструментов»), кандидаты искусствоведения М. Козлович («Музыкант – інструмент – музыка ў каляндарна-абходнай абраднасці беларусаў») и Е. Шатько («Колокола и колокольные звоны православных храмов западных регионов Беларуси: история и современность»).

Широкий круг направлений научных исследований И. Назиной (историко-культурное, социологическое, этнографическое, этноорганологическое, этнофоническое, философско-мифологическое) обусловили подготовку в ее классе также специалистов других отраслей музыковедения: доктора искусствоведения О. Дадиомовой (кандидатская диссертация «Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII в.») и кандидата искусствоведения Т. Лихач («Літургічная музыка лацінскай традыцыі на Беларусі ў XVIII стагоддзі»).

Становление белорусского этноинструментоведения как самостоятельного научного направления в 1960-х гг. было подготовлено длительным периодом, в течение которого сформировались адекватные объекту изучения научные подходы (органологический, социально-функциональный, историко-сравнительный, региональный, музыкально-этнографический), методы (аналитической нотации – Е. Гиппиуса, стилевого анализа, эстетического анализа) и классификационные принципы (в первую очередь Э. Хорнбостеля – К. Закса), а точкой отсчета ее существования стала публикация программного очерка И. Благовещенского «К истории белорусской народной инструментальной музыки» (1965), обозначившего методологию и круг основных проблем данной дисциплины.

Родилась 11 февраля 1967 в Минске (БССР).

В 1991 году окончила Белорусскую государственную консерваторию им. Луначарского, отделение музыковедения, по классу Л. Ф. Костюковец.

Будучи студенткой, в 1988 г. начала работать в кабинете народной музыки (в настоящее время – кабинет традиционных музыкальных культур) Белорусской государственной консерватории на должности лаборанта, затем старшего лаборанта, методиста, методиста 1 категории.

С 1992 по 1996 годы являлась преподавателем музыкально-исторических дисциплин в Молодечненском музыкальном училище.

В 1995 начала преподавательскую деятельность на кафедре белорусской музыки Белорусской академии музыки. С 2011 г. – преподаватель, с 2013 г. – старший преподаватель, с 2014 – доцент кафедры белорусской музыки БГАМ. С сентября 2020 года – заведующий научно-исследовательским отделом, до 2024 года по совместительству – доцент кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики.

Кандидатскую диссертацию «Духовный стих в белорусском музыкальном фольклоре» (научный руководитель – Л.Ф. Костюковец) защитила в 2009 году в Белорусской государственной академии музыки (БГАМ).

В 2016 году было присвоено ученое звание доцента.

В БГАМ вела курсы дисциплин «Музыкальный фольклор», «Белорусский музыкальный фольклор», «Нотная транскрипция музыки устной традиции», «Белорусская народная музыкально-инструментальная культура», «История белоруской музыки», «Музыкальная палеография». Руководит написанием магистерских и кандидатских диссертаций, курсовых работ по музыкальному фольклору и истории белорусской музыки.

Занималась оцифровкой и каталогизацией аудиофонда Кабинета традиционных музыкальных культур БГАМ. Является составителем фонохрестоматий (CD): «Балады», «Беларускія духоўныя вершы», «Быліны», «Вяснянкі», «Калядныя» по материалам фоноархива этномузыки БГАМ.

Участвует в работе экспертных комиссий по защите кандидатских диссертаций.

Является постоянным участником Международных научных чтений памяти Л.С. Мухаринской в БГАМ, выступает на международных и республиканских научных конференциях, семинарах, круглых столах в Минске, Москве, Новосибирске, Саратове, Санкт-Петербурге, Гомеле, Вильнюсе, Вене, Одессе, Львове и др.

Ведущая радиопередач, этнографических концертов презентаций о фольклорных экспедициях БГАМ.

С сентября 2015 по июнь 2017 – научный руководитель Студенческого научно-творческого общества БГАМ. До 2021 года являлась руководителем фольклорно-этнографической практики студентов.

Является автором свыше 50 научных публикаций по вопросам изучения духовных стихов устной и письменной традиций бытования, проблемам музыкального фольклора и музыкальной медиевистики.

Проблематика и результаты научных исследований Т. Л. Беркович

Проблематика научных исследований первого ряда связана с рассмотрением песенных ритуально-игровых явлений календарно-земледельческой культуры Беларуси и включает следующие вопросы:

Деятельность Л.Ф. Баранкевич в области практической этномузыкологии

Л.Ф. Баранкевич проводила экспедиционно-полевые исследования на протяжении многих лет. Это были ежегодные экспедиции в различные регионы Беларуси.

В 1989 – 1995 годы – в качестве лаборанта кабинета народной музыки консерватории им. А.В. Луначарского;

В 2000 – 2002 годы – как методист кабинета традиционных музыкальных культур.

С 2008 по 2014 годы руководила экспедициями студентов БГАМ совместно с Л.Ф. Костюковец;

В 2015 – 2019 – научный руководитель студенческих фольклорных экспедиций в БГАМ.

2015 – в Барановичский район Брестской области;

2016 – в Лидский район Гродненской области;

2017 – в Каменецкий район Брестской области;

2018 – в Калинковичский район Гомельской области;

2019 – в Шарковщинский район Витебской области.

Целью экспедиций всегда выступали 2 важнейших аспекта – этномузыкологическое обследование территории региона и организация фольклорной практики студентов. Осуществлялись многочисленные аудио- и видеозаписи образцов народнопесенного творчества, а также инструментальные наигрыши и обряды. Так, ежегодно фиксировались в среднем около 500 образцов народнопесенной культуры и сообщений информаторов о традиционных обрядах. В своих экспедициях Л.Ф. Баранкевич обращала большое внимание на историю региона, а также на вероисповедание его жителей, что обусловливало традиции, сложившиеся в обследуемом месте, и их трансформацию в современности. Фиксировался возрастной состав исполнителей, отмечались лучшие из них.

Некоторые районы были обследованы впервые, например, Каменецкий район Брестской области, Калинковичский район Гомельской. Собранный в 2016 г. в Лидском районе материал явился, не считая отдельных ранних точечных записей, первым в архиве этномузыки КТМК полноценным фольклорным материалом из Лидского района. Данные записи восполнили лакуну в изучении народнопесенных традиций регионов, явились неоценимым вкладом в этномузыкологическую науку.

В ряде экспедиций были записаны редкие жанры традиционной песенно-инструментальной культуры. Так, в числе несомненных находок экспедиции в Барановичский район Брестской области – песня к рождественской постановке кукольного театра батлейки «Антон маладзенькі» («пастановачка была») от Вацлавы Адамовны Турцэвич (1930 г.р.) из деревни Новая Мышь.

Результатом проведенных экспедиций становились транскрипции записанных образцов традиционной народнопесенной культуры белорусов.

Беркович Татьяна Леонидовна (21.01.1970, г. Вилейка Минской обл.).

Окончила ДМШ № 8 г. Минска (1985), МГМУ им. М.И.Глинки (1989), БГАМ (1994) по классу Т. С. Якименко (с присвоением специализации «Музыковед»), там же аспирантуру (1997) под руководством Т. С. Якименко.

В БГАМ с 1997 г. работала на кафедре белорусской музыки на должности преподавателя (1997–2001), старшего преподавателя (2001–2005), доцента (2005–2017); с 2017 г. – на кафедре истории музыки и музыкальной белорусистики.

С 2000 на должности заведующего кабинетом традиционных музыкальных культур БГАМ.

Музыковед, этномузыколог. Кандидат искусствоведения (1999). Доцент (2006).

Возглавляет работу по систематизации и каталогизации собраний фоноархива этномузыки, технологической и научно-методической обработке экспедиционно-полевых фонозаписей, введению их в образовательный процесс. Руководитель и главный редактор серии аудиоизданий на компакт-дисках «Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі» (вып. 1–15, 2006–2023).

В разные годы преподавала курсы этномузыкологического профиля («Музыкальный фольклор», «Белорусский музыкальный фольклор», «Нотная транскрипция музыки устной традиции», «Методика преподавания музыкального фольклора»), разработанный ею раздел коллективного спецкурса «Традиционные музыкальные культуры мира» и др., руководила фольклорной, педагогической практиками, курсовыми и дипломными работами, студентами для участия в конференциях и конкурсах. Осуществляла научное руководство магистерскими и кандидатской диссертациями. Возглавляла СНТО по кафедре белорусской музыки. Являлась членом редколлегии журнала «Веснік СНТТ БДАМ».

Автор более 60 научных публикаций, докладов на международных конференциях, радиопередач о белорусской музыкальной культуре устной традиции (на программах «Галасы стагоддзяў», «Беларуская этнафонія» Белорусского радио). Составитель 6 сборников научных трудов и 1 книги. Участвовала в выполнении нескольких научных заданий (в двух из них в качестве научного руководителя ВНК), подготовке и проведении ежегодных Международных научных чтений памяти Л. С. Мухаринской (IІ–XXХІV, 1993–2025, Минск, БГАМ) и Международных фестивалей этнокультур (2010–2025, Минск, БГАМ).

Награждена Благодарностью Министра культуры Республики Беларусь (2016), грамотами Ректора Учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» (2015, 2017, 2022), цикловой комиссии «Музыковедение» МГМУ им. М. И. Глинки (2009 – «Почетному выпускнику-музыковеду», 2014).

Проблематика и результаты научных исследований Т. Л. Беркович

Проблематика научных исследований первого ряда связана с рассмотрением песенных ритуально-игровых явлений календарно-земледельческой культуры Беларуси и включает следующие вопросы:

Деятельность Т.Л.Беркович в области практической этномузыкологии

Основная экспедиционная деятельность по исследованию этномузыкальных традиций Беларуси осуществлялась на базе Белорусской государственной академии музыки. Она связана с разработкой тем дипломной работы и диссертации, научно-исследовательскими проектами, руководством фольклорной практикой студентов специальностей «Музыковедение», «Композиция». В связи с разными задачами реализовывались экспедиции разных типов: тематические (специализированные) и сплошные, рекогнесцировочные и повторные. С 1993 по 2020 гг. было обследовано 34 административных района всех областей Беларуси.

Варфоломеева Тамара Борисовна (1944)

Родилась 24 июня 1944 г. в д. Малое Степаново Косолаповского р-на Марийской АССР (сейчас Мари-Турекский р-н Республики Марий Эл) в семье военного. Детство и юность прошли в условиях кочевой горнизонной жизни.

За время своего обучения сменила восемь школ, два музыкальных училища (Могилевское и Минское).

В 1965–1967 работала педагогом по теоретическим дисциплинам в детской музыкальной школе, г. Молодечно, параллельно обучаясь в Белорусской государственной консерватории им. А.В. Луначарского (заочно), которую окончила в 1970. В 1967–1973 работала редактором главной редакции музыкальных передач Гостелерадио БССР. С 1973 по 1975 преподавала музыкально-теоретических дисциплины в Минском педучилища. В 1975–1981 являлась старшим консультантом Союза композиторов БССР. С 1981 по 2017 работала младшим, затем старшим научным сотрудником Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси (с 2012 г. – ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси»). Параллельно с этим с 1993 по 2009 – ведущий научный сотрудник лаборатории традиционного искусства в Белорусском государственном институте проблем культуры.

Кандидат искусствоведения (1983).

Выполняла обязанности секретаря секции Координационного Совета по проблемам искусствоведения Академии наук БССР (1985–1988), секретаря Фольклорной комиссии Союза композиторов БССР (1985–1989), секретаря отдела музыкального искусства и этномузыкологии Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР (1985–1989); была активным членом художественного совета АН БССР (1984–1989), членом и секретарем правления Белорусского Союза композиторов (2002–2008), членом Белорусского республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь (2004–2016).

Являлась членом комиссии по исследованиям и науке Международной организации по народному творчеству (IOV), Исследовательского совета консультантов Американского биографического института.

Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства (2014), обладатель многочисленных наград: нагрудный знак Министерства культуры Беларуси «За вклад в развитие культуры Беларуси» (2003), диплом ЮНЕСКО «За большой вклад в сохранение нематериального культурного наследия Беларуси» (2008), памятный нагрудный знак Белорусского фонда культуры «Рупліўцу. Стваральніку» (2018), почетные грамоты Министерства культуры Республики Беларусь (1999, 2004, 2009, 2014), Белорусского Союза композиторов (2007, 2014). Имя Тамары Борисовны внесено в девятый том International Who’s Who of Professional & Business Women.

Деятельность Т. Варфоломеевой как ученого-этномузыколога отличается сочетанием теоретических разработок проблем музыкальной фольклористики и научно-практической исследовательской линии. Значительным вкладом в развитие современной теоретической этномузыкологии являются результаты ее научных исследований видов и жанров белорусского музыкального фольклора, в области системной типологии и ареальной характеристики напевов раннетрадиционного пласта, этномузыкальной диалектологии. Отдельное внимание учёного сосредоточено на вопросах становления и развития практической фольклористики в Беларуси, современного состояния традиционной художественной культуры белорусов.

В белорусской этномузыкологии Варфоломеева является последовательницей направления, идущего от Петербургской школы академика Б. Асафьева и разработанной им интонационной теории, направленной на раскрытие глубинной сущности музыки как искусства процессуального, которое выявляет свой смысл только через живое звучание и живое интонирование.

Варфоломеева – автор многочисленных публикаций (свыше 200), среди которых работы практически всех жанров: монографии, разделы в монографиях, научные доклады, методические пособия, рецензии, статьи в научных и научно-популярных сборниках, энциклопедиях, периодической печати (Беларусь, Россия, Украина, Эстония, Польша, Германия, Франция).

Кульминацией научной деятельности Варфоломеевой можно считать фундаментальный труд «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў», состоящий из шести томов (всего десять книг; выходили с 2001 по 2013 гг.). В нем этномузыколог выступила не только автором ряда разделов, но прежде всего автором идеи, составителем, редактором. Данная многотомная серия стала итогом многолетней исследовательской темы «Современное состояние традиционной художественной культуры белорусов: Исследование и практика» (выполнялась с 1993 по 2008 г. в Белорусском государственном институте проблем культуры под научным руководством Тамары Борисовны) и показала, «региональное богатство и разнообразие всех основных видов традиционной художественной культуры в ее аутентичных формах», которые остаются актуальными в «современной художественной культуре на рубеже второго и третьего тысячелетия» (Традыцыйная мастацкая культура беларусау. У 6 т. Т. 1. Магiлёускае Падняпроўе / ідэя і агул. рэд. Т. Б. Варфаламеева. – Мiнск: Бел. навука, 2001. – С. 5). В 2014 г. этот объемный труд был удостоен Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства.

В сфере научного интереса Т. Варфоломеевой находятся свадебная и похоронная песенные традиции белорусов, региональные песенные системы Гродненского Понеманья и Могилевского Поднепровья, комплекс народных традиций всех шести этнографических регионов Беларуси. В научных статьях затрагиваются вопросы песенной лирики, песенно-обрядовой традиции родин, финно-угорские параллели белорусского песнетворчества, создаются портреты выдающихся белорусских фольклористов Г. Ширмы, Г. Цитовича.

Варфоломеева участвовала (как руководитель и как участник) в реализации двенадцати различных по тематике научных проектов, осуществленных по линии Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства культуры Республики Беларусь, разработки которых отразили проблематику, направления и поиски этномузыкологической научной мысли на современном этапе.

Некоторые из выполненных проектов:

Деятельность Т. Б. Варфоломеева в области практической этномузыкологии

Открыть файл в новой вкладкеЕлатов Виктор Иванович (10.07.1923 – 01.09.1980)

Родился 10 июля 1923 г. в г. Баку Азербайджанской ССР в семье служащего.

С 1931 по 1941 учился в средней школе.

С 1938 г. паралельно обучался на историко-теоретическом отделении Азербайджанского государственного музыкального училища.

За 4 месяца до окончания училища (март 1942 г.) мобилизован в ряды Советской армии. Проходил подготовку в Бакинском пехотном училище среднего командирского состава. Летом 1942 г. переброшен на фронт. В должности командира отделения противотанковых ружей участвовал в обороне Кавказа в составе отдельного горно-стрелкового отряда. Далее служил в штабе соединения в качестве внештатного переводчика.

После демобилизации в декабре 1946 г. восстановился в музучилище и окончил его в 1947 г., сдав экстерном экзамены за 4-й курс.

В 1950 г. поступил на историко-теоретическое отделение Бакинской государственной консерватории. Совмещал учебу с работой в качестве преподавателя музыки в общеобразовательной школе.

Направлен на работу в Нухинскую музыкальную школу на должность преподавателя теоретических дисциплин и завуча. Позже на должности завуча работал в музыкальной школе г. Шуши.

После окончания консерватории в 1955 г. (диплом с отличием) приехал в Минск и поступил в аспирантуру АН БССР по специальности «белорусская народная музыка». В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ладовые основы белорусской народной музыки» (научный руководитель – В. М. Беляев).

1 января 1959 г. зачислен на должность младшего научного сотрудника в Институт икусствоведения, этнографии и фольклора.

В октябре 1960 г. переведен на должность старшего научного сотрудника.

С ноября 1963 г. по 1.09.1980 г. возглавлял сектор музыкального искусства Института в качестве заведующего.

По совместительству работал в Белорусской государственной консерватории в 1964–1965 и 1967–1973 гг., преподавал сольфеджио и гармонию, был руководителем 13-ти дипломных работ.

27 июня 1978 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Теоретические основы белорусской народной музыки (лад, ритм, мелодика)» (г. Киев, Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского АН УССР). Степень доктора искусствоведения присуждена 4 мая 1979 г.

Являлся научным руководителем кандидатской диссертации О. П. Савицкой «К проблеме крупной формы в белорусской советской музыке: симфонии 1960–1980-х годов».

Научное наследие В. И. Елатова значительно по объему и масштабности содержания, при том, что период исследовательской деятельности ученого (от поступления в аспирантуру АН БССР) составляет всего 25 лет. Он неизменно связан с Институтом искусствоведения этнографии и фольклора им. К. Крапивы, где ученый прошел путь от аспиранта и младшего научного сотрудника да старшего научного сотрудника и затем заведующего сектором музыкального искусства. «Первопроходцем белорусской академической музыкологии» назвала В. И. Елатова З. Можейко, что обусловлено его весомым вкладом в развитие этномузыкологической мысли Беларуси.

Три теоретические монографии «Ладовые основы белорусской народной музыки» (1964), «Ритмические основы белорусской народной музыки» (1966), и «Мелодические основы белорусской народной музыки» (1970) посвящены решению таких масштабных задач, как систематическое исследование лада, ритма, мелодики белорусской народной песни с позиции их конструктивных и выразительных возможностей, эволюции, взаимосвязей в плане исторического развития и образования целостных музыкальных структур. Важнейшими итогами исследования стали создание на основе изучения лада исторической периодизации белорусского музыкального фольклора – творчество «раннетрадиционное, позднетрадиционное, современное»; систематизация белорусской народной песни в соответствии с природой музыкальной ритмики и ее синкретическим единством с искусствами слова и движения на «жанры речевой динамики» и «жанры двигательной динамики»; разработка положения о «песенной синтагме», как основной музыкально-текстовой структурной единице, включающей законченное художественно-образное высказывание; выявление на уровне мелодики закономерностей «музыкального познания» действительности, отраженных в стадиально сменявшихся процессах интонационной типизации – «эмоциональной», «жанровой» и «образной».

Значительным достижением В. И. Елатова стали «Песни восточнославянской общности» – публикация в жанре монографии, вторая часть которой представляет собой масштабный сборник, содержащий образцы этнопесенной традиции так называемого ГБЧ-региона (Гомельско-Брянско-Черниговского). В ней ученый впервые выделил, подробно исследовал и представил в виде научно атрибутированной песенной коллекции историко-культурный регион, исходя из музыкально-стилевой и жанрово-функциональной общности напевов. При этом был использован междисциплинарный подход – дана подробная характеристика изучаемой территории с позиции исторических, географических и лингвистических особенностей. Следует отметить и такое новшество монографии, как размещение карты этномузыкологического экпедиционного обследования.

Важной сферой и особым направлением научной деятельности В. И. Елатова стала подготовка фольклорных песенных сборников, к которым относятся 8 публикаций – «Ад песні да песні» (1961) и 7 томов серии БНТ: «Песні савецкага часу» (1970), «Радзінная паэзія» (1971), «Дзіцячы фальклор» (1972), «Жніўныя песні» (1974), «Веснавыя песні» (1979), «Валачобныя песні» (1980), «Восеньскія і талочныя песні» (1981). Они охватывают двадцатилетний период и во многом отражают процесс становления и развития научных взглядов ученого. Последние неуклонно шли в сторону типологических, региональных, мелогеографических исследований, ставших определяющими для белорусской этномузыкологии последней четверти ХХ – начала ХХI в. Об этом свидетельствуют, в частности, впервые раскрытая Елатовым типологическая и мелогеографическая картина белорусских волочебных напевов («Валачобныя песні», БНТ), создание трех карт распространения групп весенних напевов («Веснавые песні», БНТ). Фольклорные сборники являлись своеобразной лабораторией, где шла апробация новых идей, рождались и шлифовались методологические подходы, формировались актуальные теоретические обобщения. О постоянном научном поиске свидетельствуют различные структурные модели, использованные при их составлении, различные способы подачи и комментирования материала.

В научных статьях Елатов затронул вопросы не только народного музыкального искусства, но также белорусского и зарубежного композиторского творчества, отечественной музыкальной самодеятельности.

Деятельность В. И. Елатова в области практической этномузыкологии

Сведения о деятельности В. И. Елатова в области практической этномузыкологии ограничены экспедиционно-полевыми исследованиями. Об их характере и плодотворности высказывались два противоположных мнения в публикациях, посвященных ученому. О невозможности причислить Елатова к фольклористам-полевикам в строгом смысле и о спорадическом характере его экспедиционной работы писала З. Можейко. В онлайн-энциклопедии «Беларусь в лицах и событиях» говорится об органичном сочетании в деятельности Елатова исследователя-теоретика и неутомимого собирателя, который обследовал почти всю территорию Беларуси.

Более корректное представление о полевой работе Елатова дают материалы фондов АИМЭФ, а также его публикации, куда в виде нотно-текстовых транскрипций включены собственные записи (слуховые и аудиофиксации). Они свидетельствуют о том, что экспедиционные исследования ученого были достаточно интенсивными и проходили с небольшими интервалами на протяжении всей научной деятельности.

Уже в первые два года полевой работы Елатовым было проведено точечное обследование всех областей Беларуси, что дало ему представление о регионально-стилевых особенностях традиционной музыкальной культуры. Анализ размещенных в сборнике 1961 г. «Ад песні да песні» нотно-текстовых транскрипций позволяет утверждать, что в своих научных выводах в ранний период ученый опирался преимущественно на собственные полевые материалы – из 76-ти песенных образцов 55 были зафиксированы им в экспедициях 1957 – 1959 гг.

В последующие годы экспедиционная деятельность Елатова проходила не только на территории Беларуси, но и в отдельных областях России и Украины.

Константинова Татьяна Леонидовна (1972)

Родилась 11.05.1972 г. в Минске.

В 1991 году окончила Минское музыкальное училище им. М. И. Глинки по специальности «теория музыки», в 1996 году – Белорусскую государственную академию музыки по специальности «Музыковедение» с присвоением квалификации «музыковед-исследователь, этномузыколог, преподаватель музыковедческих дисциплин», в 2003 году – аспирантуру при Белорусской государственной академии музыки под руководством Т. С. Якименко.

В 1992–1996 гг. работала на должности лаборанта кабинета народной музыки Белорусской государственной академии музыки.

С 1996 г. по настоящее время работает в государственном научном учреждении «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (до 2011 г. – Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси) на должности младшего научного сотрудника, с 01.02.2021 – научного сотрудника.

В 1997–1998 гг. работала по совместительству в Белорусском институте проблем культуры на должности научного сотрудника.

С 2011 г. работает по совместительству в кабинете традиционных музыкальных культур Белорусской государственной академии музыки на должности методиста, с 2025 г. – старшего научного сотрудника.

Лауреат премии ТОП-10 результатов деятельности учёных НАН Беларуси в области фундаментальных и прикладных исследований (2022).

Научно-исследовательская деятельность Т. Константиновой охватывает широкий круг этномузыкологических проблем фундаментального уровня – ареальные, региональные, локально-стилевые и жанрово-функциональные особенности белорусских этнопесенных традиций, типология раннетрадиционного песенного искусства, специфика этномузыкального ландшафта, историография науки, теория календарно-песенных ритуалов, методология исследования песенного и музыкально-хореографического фольклора, методика проведения экспедиционно-полевых исследований, изучение традиционной музыкальной культуры в социо-психологическом и экологическом ракурсах. Является автором 11 разделов в 4-х монографиях, свыше 40 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях, автором-составителем 8 электронных научно-методических изданий, фольклорного песенного сборника и др.

В фокусе особого внимания Т. Константиновой региональные песенные традиции Витебского Подвинья, Могилевского Поднепровья, Центральной Беларуси, Гродненского Понеманья, Псковщины и Смоленщины; жанрово-функциональные группы колядных, волочебных, купальских напевов, песни, условно приуроченные по времени либо обстоятельствам исполения, партизанское песнетворчество. Исследователем предложена концепция музыкальной ареалогии, разработана теория ритульного обхода, созданы «портреты» ведущих белорусских этномузыкологов Т. Якименко, Т. Варфоломеевой, В. Елатова.

Важнейшей сферой научной деятельности Т. Л. Константиновой является практическая этномузыкология – экспедиционные исследования, проводимые с 1992 г., раздичные формы репрезентация аутентичных аудиозаписей, организация концертных мероприятий и выступления в СМИ.

В рамках полевой работы ею осуществлено фронтальное обследование значительной части районов Витебской области, отдельных районов Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областей, стационарное наблюдение над песенными традициями отдельных деревень Брестской и Витебской областей. Наряду с проведением собственных экспедиций являлась участником, организатором и руководителем фольклорной музыкально-этнографической практики студентов БГАМ, участником совместных международных полевых выездов с этномузыколагами Российской академии музыки им. Гнесиных, Латвийской академии музыки им. Витола, Университета музыки и исполнительских искусств Вены (Австрия).

На стыке теоретической и практической этномузыкологии находится деятельность Т. Константиновой по репрезентации аутентичных аудиозаписей белорусского фольклора в виде научно аннотированных аудиоколлекций на компакт-дисках. Все они входят в состав масштабной серии «Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі», издаваемой с 2006 года в Белорусской государственной академии музыки, и посвящены раскрытию региональных и локальных особенностей устнотрадиционной музыкальной культуры белорусов, отдельным жанрам календарно-песенного цикла, представлению искусства певцов-корифеев, а также раритетных записей из архивных коллекций известных белорусских этномузыкологов.

Подготовила ряд сценариев для программы «Этнофония» на канале «Культура» Белорусского радио с широким использованием собственных экспедиционных записей и материалов Фоноархива этномузыки БГАМ.

Принимала участие в организации музыкально-этнографических концертов с участием носителей аутентичных песенных традиций, проходивших в рамках Международных научных чтений памяти Л. С. Мухаринской (1906-1987) в Белорусской государственной академии музыки.

Видеофильм, подготовленный В. Прибыловой для учебного курса БГАМ «Белорусская народная музыкально-инструментальная культура» на основе материалов экспедиции Т. Константиновой и В. Прибыловой 2013 г. в Ушачский р-н Витебской области.

Казачёнок Василий Николаевич (1926, гармонь), д. Завыдрино.

Опрос ведет Т. Константинова.

Костюковец Лариса Филипповна (1939)

Родилась 15 февраля 1939 года в Минске. Жизненный путь Ларисы Филипповны Костюковец завершился 30 октября 2014 года в Минске.

Обучалась в Детской музыкальной школе №1 Минска, затем в Минском музыкальном училище им. М. И. Глинки.

В 1966 году окончила отделение музыковедения Белорусской государственной консерватории им. Луначарского (класс Л.С. Мухаринской), в 1972 году – аспирантуру Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского под руководством А.В. Рудневой.

Преподавательской деятельностью начала заниматься сразу после окончания консерватории в ее стенах, занимая должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры теории музыки, а также заведующего данной кафедрой в период 1981–1986 гг.

С 1991 года работала на кафедре белорусской музыки на должности доцента, а затем профессора (с 1996 г.).

Кандидатскую диссертацию «Кантовая культура в Белоруссии» защитила в 1978 году в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, докторскую диссертацию «Стилистика канта и ее претворение в белорусской народной песне» – в 2012 году в Белорусской государственной академии музыки. В 1982 году было присвоено ученое звание доцента.

Исследователем сделаны свыше 10 000 транскрипций белорусских народных песен, кантов, псальмов.

На кафедре белорусской музыке разработала и вела курсы учебных дисциплин по музыкальному фольклору и музыкальной палеографии – «Музыкальный фольклор», «Белорусский музыкальный фольклор», «Музыкальная палеография», «Нотные транскрипции музыки устной традиции», «Традиционные музыкальные культуры мира (Россия, Украина, Польша)».

Ученым проделана огромная работа в сфере полевых и экспедиционных исследований, осуществлены экспедиции в почти 500 населенных пунктов Беларуси, России, Украины, записано свыше 16000 образцов народных песен и свыше 500 инструментальных наигрышей на народных инструментах.

Постоянно участвовала в научных конференциях в различных городах Беларуси, России, Украины, в работе экспертных комиссий по защите диссертаций, выступала в качестве лектора и ведущей концертов народных исполнителей и хоровых коллективов в Минске и Москве.

В 1982 году организовала в Белорусской государственной консерватории кабинет народной музыки (ныне – кабинет традиционных музыкальных культур БГАМ) и до 2000 года была его научным руководителем.

Лариса Филипповна является автором 4-х монографий и более 100 научных статей, посвященных вопросам кантовой культуры, фольклора и музыкальной медиевистики. Магистральным направлением научно-исследовательской деятельности была бытовая и народная музыкальная культура Беларуси. В своих работах Л.Ф. Костюковец доказала существование на белорусских землях с ХV в. бытовой кантовой культуры – ярчайшего достояния нашего народа. Первой значительной вехой в этом направлении стала защита кандидатской диссертации на тему «Кантовая культура в Белоруссии» (1978), которой предшествовало издание одноименной монографии (1975). В дальнейшем этой тематике были посвящены фундаментальные труды – монографии «Стилистика канта и ее претворение в белорусских народных песнях» (в 2-х кн., 2006 – 2008) и «Фольклоризация канта» (2014). Исследователь разработала и внедрила универсальные методы редактирования, тактирования и анализа канта, применимые как для бытового, так и для профессионального и народнопесенного творчества. В 2012 году Л.Ф. Костюковец защитила докторскую диссертацию на тему «Стилистика канта и ее претворение в белорусской народной песне». В ней впервые в отечественной и мировой науке целостно была изучена стилистика канта в ее эволюции с учетом исторического контекста, доказана оригинальность и самобытность белорусской кантовой культуры.

Научные труды Л.Ф. Костюковец в сфере медиевистики представляют огромный корпус исследований, не только существенно расширивший представления о древних рукописных певческих сборниках, но и ставший методологическим базисом для их изучения многими отечественными и зарубежными учеными. Так, в монографии «Рукописный белорусский Ирмолой на квадратных линейных нотах 091/283к и его песнопение «Наславник царевича Ярослава», Л.Ф. Костюковец подчеркивает уникальность каждого рукописного источника, впервые в широком объеме приводит основные позиции его общепалеографического и музыкально-палеографического описания. Список обязательных для исследования позиций представляется предельно емким, всеохватным. Также в работе ученый представляет собственный метод анализа песнопений и описания монускриптов.

Одна из наиболее оригинальных статей исследователя – «Катавасия на осмь гласов из белорусского рукописного ирмолоя квадратно-линейной нотации 11Рк 922к» – посвящена исследованию гласовости на примере одного песнопения. В ней представлен музыкально-текстовый стилистический анализ мелодики самих гласов и аналогичных тропарных, подчёркивает необычность, яркость белорусских песнопений. Главным выводом становится мысль о новом подходе к гласовости и связи ее с конкретной эпохой, историческими, политическими, национальными особенностями, принадлежностью той или иной конфессии.

Большое значение имеют и методические работы Л.Ф. Костюковец. Ею разработан ряд новых учебных курсов, среди которых – «Музыкальная палеография», «Стылiстыка народнай песнi», «Транскрыпцыя народных песень»; в курсе «Традыцыйныя культуры свету» – русский, украинский и польский музыкальный фольклор.

Последними крупными исследованиями в области белорусского музыкального фольклора стали работы «Историческая песня (проблемы видово-жанрового переосмысления)» и «По следам Яна Барщевского (по материалам фольклорной экспедиции 2012 г.)», вошедшие в посмертное издание Л.Ф. Костюковец «Избранные труды по белорусскому музыкальному фольлклору» (Минск, 2019). Впервые в белорусском этномузыкознании на примере авторских транскрипций исторических песен была всесторонне проанализирована их музыкально-поэтическая стилистика. Ученым была предпринята музыкальная реконструкция богатейшего поэтического материала, зафиксированного свыше 170 лет назад Я. Барщевским на своей малой родине, доказана сохранность уникальных жанров традиционного песенно-инструментального фольклора Россонщины, дошедших до наших дней.

Награждена медалью «Ветеран труда» (1985), Почетным знаком Министерства культуры РБ (1999).

Являлась членом Союза композиторов СССР с 1985 г.; Белорусского союза композиторов (автоматически, с момента основания).

С 1972 по 2013 гг. являлась научным руководителем фольклорно-этнографической практики студентов Белорусской государственной консерватории, затем (с 1992 г.) – Белорусской академии музыки и (с 1997 г.) Белорусской государственной академии музыки. Осуществляла научное руководство дипломными работами (36 дипломников), кандидатскими диссертациями (4 кандидата искусствоведения).

Под научным руководством Л.Ф. Костюковец были защищены 4 кандидатских диссертации:

Научные труды Л.Ф. Костюковец явились ценнейшим вкладом в белорусскую этномузыкологию. Профессиональные интересы исследователя были сосредоточены на проблемах бытовой музыкальной культуры, народнопесенного творчества. Она выступила одним из основателей белорусской школы музыкальной медиевистики и ведущим ее представителем, изучала древнерусский и белорусский знаменный роспев, белорусский столповой роспев, музыку православной традиции.

Сфера научных интересов Л.Ф. Костюковец охватывала проблемы музыкальной культуры Беларуси ХV–ХVIII вв., медиевистики, бытовой музыкальной (кантовой) культуры и народно-песенного творчества.

Исследование кантовой традиции открыло неизвестную ранее область белорусского музыкального искусства. В настоящее время оно представлено не только в художественной сфере, но и в учебно-педагогической практике (учебные программы, пособия, репертуарные сборники) За годы научной и педагогической работы ученым было выявлено огромное количество музыкальных памятников письменной традиции (белорусских кантов), которые вошли в репертуар многих творческих коллективов.

Исследование белорусского фольклора, понимание необходимости письменной фиксации наследия устной традиции белорусов, важности исследования древних песнопений, изучение исторического прошлого своей родины – главная задача, которую поставила перед собой Л.Ф. Костюковец. Ее научные работы, востребованные как в нашей стране, так и за ее пределами, вносят существенный вклад в дело изучения национальной белорусской музыкальной культуры, раскрывают неповторимый мир музыкального искусства наших предков, способствуют пропаганде отечественной музыки.

Практическая этномузыкология составляла одну из важнейших сфер деятельности Л.Ф. Костюковец. Полевые исследования осуществлялись ею на протяжении 43 лет с 1972 по 2013 годы. За этот период было записано свыше 16000 образцов песенного фольклора и свыше 500 образцов – инструментального. В 1982 в стенах Белорусской государственной консерватории им. А. Луначарского Ларисой Филипповной был создан Кабинет народной музыки (ныне – Кабинет традиционных музыкальных культур), которым она руководила до 2000-го года. Это явилось важным вкладом в изучение народной музыкальной культуры, упорядочивание и каталогизацию ее образцов. Фонозаписи, сделанные ею в экспедициях, составляют основную часть фонда.

Л.Ф. Костюковец побывала с экспедициями в почти 500 населенных пунктах Беларуси, России, Украины. Белорусские регионы были обследованы очень обстоятельно, некоторых из них она посещала неоднократно в разные годы:

Можейко Зинаида Яковлевна (06.12.1933, Орша – 08.03.2014, Минск)

Родилась в г. Орше в семье служащего. Годы Великой Отечественной войны провела с родными в партизанской зоне Лепельщины (Витебская обл.).

В 1952 г. окончила среднюю школу в г. п. Холопеничи Минской области (золотая медаль). В 1952–1956 гг. обучалась в Минском музыкальном училище на отделении теории музыки. В 1961 г. окончила Белорусскую государственную консерваторию по специальности «Музыковедение» (класс К. И. Степанцевич). С 1963 по 1966 гг. прошла обучение в аспирантуре Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси под рук. Е. В. Гиппиуса (Москва).

С 1962 по 2011 гг. работала в отделе музыкального искусства и этномузыкологии ИИЭФ НАН Беларуси на должностях младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника.

Музыковед, этномузыколог, этнокинематографист. В 1972 г. в Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского защитила кандидатскую диссертацию «Традиционное песенное искусство в современном музыкальном быту белорусского полесского села (на примере села Тонеж)».

В 1992 г. в Российском институте искусствоведения (Москва) состоялась защита докторской диссертации «Календарно-песенная культура Белоруссии: опыт системно-типологического исследования».

Являлась членом белорусских творческих союзов – Союза композиторов, Союза кинематографистов, Союза музыкальных деятелей, членом Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Белорусской государственной академии музыки, членом бюро Всесоюзной фольклорной комиссии Союза композиторов СССР, членом Комиссии славянского фольклора при Международном Комитете славистов (МКС), членом Комиссии по исследованиям Международной организации по народному творчеству (IOV), членом Европейского семинара этномузыкологов (ESEM), членом Американского биографического института в Нью-Йорке (ABI), членом Интернационального биографического центра в Кембридже (IBC).

Основные научные положения отражены в более чем 200 публикаций автора, в числе которых 5 монографических книг, разделы в коллективной монографии и в 11-м томе («Музыка») из серии «Беларусы», 3 монографических песенных сборника, ряд томов из серии «Беларуская народная творчасць», статьи в научных сборниках, журналах и энциклопедиях Беларуси, России, Польши, Болгарии, Македонии, Германии, Англии и США.

Заслуженный деятель искусств Беларуси (1987). Лауреат премии Союза композиторов СССР имени академика Б. Асафьева (1991), Государственной премии Республики Беларусь (1994), обладатель Гран-при ряда международных кинематографических фестивалей.

В 1975–1985, 1990–2010 гг. осуществляла научное руководство четырьмя этномузыкологическими темами ИИЭФ НАН Беларуси в рамках Государственных комплексных программ научных исследований. С 1992 по 2011 гг. руководила шестью научно-исследовательскими проектами Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

Подготовила 2-х кандидатов искусствоведения (Т. Б. Варфоломеева, В. Н. Ященко).

Проблематику научных трудов З. Можейко составляют: стилевые особенности и типология песенно-обрядового фольклора белорусов, мелос необрядовой песенной лирики, этнопсихологические аспекты музыкального фольклора, экология руральной народно-песенной культуры, история этномузыкологии Беларуси. Исследование календарно-песенной культуры Беларуси на основе системно-типологического метода позволило ученому раскрыть особую общественно-социальную значимость календарных песен, их полифункциональность и закономерности мелодической типизации, типы напевов и их ареалы. З. Можейко показана специфика календарных напевов в разных региональных песенных традициях Беларуси, а также их большая устойчивость в макросистеме песенного фольклора белорусов.

Фундаментальные разработки З.Можейко в ИИЭФ были направлены на утверждение этномузыкологии в числе профилирующих дисциплин в системе народоведческой и искусствоведческой науки. Ею были реализованы четыре этномузыкологические темы ИИЭФ НАН Беларуси в рамках Государственных комплексных программ научных исследований (РКПНИ) и шесть специальных проектов по грантам Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ); разработана программа по созданию нового типа исследовательских монографических сборников на основе авторских полевых записей, представляющих песенные системы всех белорусских регионов; в рамках реализации названной программы осуществлено издание сборников З. Можейко «Песні Беларускага Паазер’я» (1981), «Песни Белорусского Полесья» (вып. 1–2, 1983–1984), «Песні Беларускага Падняпроўя» (в соавт. с Т.Варфоломеевой) (1999), Т. Варфоломеевой «Песні Беларускага Панямоння» (1998).

О масштабе признания достижений З. Можейко в области фундаментальной науки свидетельствуют многочисленные награды Американского и Английского интернациональных биографических центров: золотая медаль «За выдающиеся творческие достижения на протяжении всей жизни» – ABC, 2000; Алмаз Леонардо Да Винчи – IBC, 2007; в персональной номинации «Gold Medаl for Belarus», присуждается за чрезвычайный вклад особым творческим путём в национальную жизнь страны – ABI, 2011. Имя З. Можейко отмечено в Международном справочнике видных профессиональных лидеров (ABI, 2000), в книге «2000 выдающихся интеллектуалов 21 века» (IBC, 2008).

Деятельность З. Можейко в области практической этномузыкологии реализовывалось во взаимосвязи экспедиционно-полевого и научно-просветительского направлений.

Экспедиционно-полевая деятельность З. Можейко охватила более четырех десятилетий (1957–1997), включив экспедиции различной направленности и типов: 1. сплошное обследование всех регионов и зон с чередованием раздельной и синхронной фиксации; 2. стационарное обследование «песенных сел» методом «включенного наблюдения» (предполагает непосредственное «вживание» исследователя в изучаемый объект); 3. тематические экспедиции с рекогносцировочными и контрольными выездами; 4. повторные экспедиции по маршрутам предыдущих собирателей. Новым стало применение когнитивного подхода, предполагающего коммуникативную связь исследователя с носителями народно-песенных традиций в наиболее репрезентативных «песенных селах».

Значительное количество экспедиций было проведено З. Можейко в процессе работы над исследовательскими сборниками нового типа, системно представляющими песенную культуру ряда этнографических регионов Беларуси. Так, в сборник «Песні Беларускага Паазер’я» (1981) вошли записи из 42 населенных пунктов Витебской обл., в «Песни Белорусского Полесья» (вып. 1–2, 1983–1984) фиксации из 17 населенных пунктов Брестской обл. и 26 населенных пунктов Гомельской обл. Всего З. Можейко обследовано 54 района Беларуси.

Научно-просветительская деятельность З. Можейко была «целиком сфокусирована на популяризации и защите аутентичных проявлений музыкального фольклора как самоценной и самодостаточной области руральной художественной культуры, представленной ее носителями-корифеями» (И. Соломевич). Манифестация аутентичных звучаний народной песни осуществлялась ею в музыкально-этнографических концертах-показах в Минске (1968, 1993) и Москве (1971, 1978); на грампластинках (дисках), изданных под эгидой ЮНЕСКО (1981, 1988) и ВТПО «Фирма Мелодия» (1986, 1990 гг.); в цикле музыкально-этнографических кинолент, снятых по сценариям З. Можейко и с непосредственным участием ее как этнокинематографиста в съемочной группе киностудии «Беларусьфильм» (ПТО «Летопись») (1972, 1979, 1982, 1986, 1990, 1993, 1999). Создание З. Можейко в отечественном кинематографе уникальных по научной и художественной равноценности этномузыкальных фильмов было отмечено Государственной премией Республики Беларусь (1994 г.).

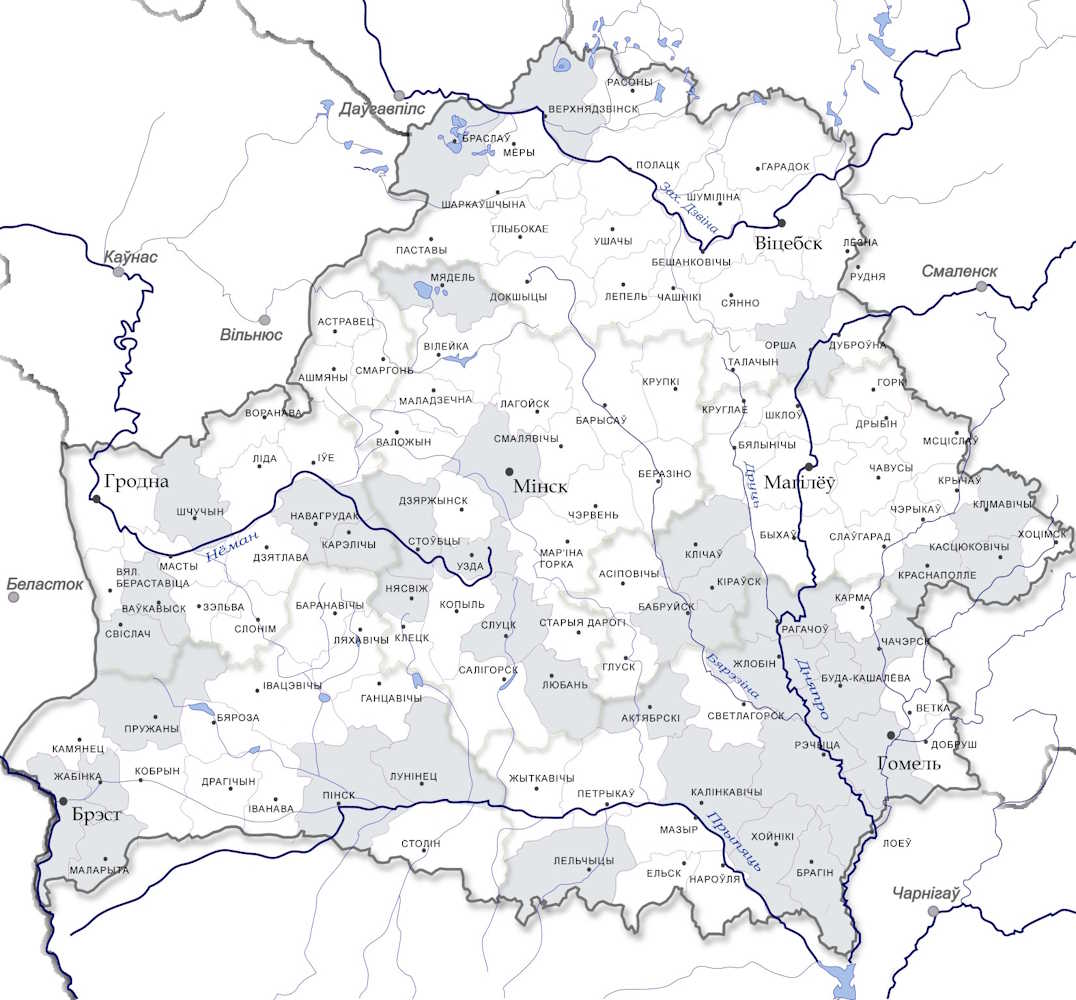

Карта районов, обследованных экспедициями З. Можейко:

Мухаринская Лидия Сауловна (27.03.1906, Тбилиси – 24.05.1987, Минск)

Музыкальное образование включило следующие этапы: 1925–1927 гг. – музыкальная школа при Одесской консерватории, 1927–1929 гг. – Одесский музыкально-драматический институт, 1929–1931 гг. – музыкальное училище им. Глазунова (Москва), 1932–1939 гг. – историко-теоретический факультет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс А. Хохловкиной). Окончила МГК по специальности «музыковед» (с отличием); дипломная работа «Анализ сонаты Бетховена ор 106» была удостоена І премии на конкурсе студенческих работ МГК.

С 1925 г. занималась музыкально-педагогической деятельностью. Работала выездным инструктором Всесоюзного радиокомитета (1932), консультантом на международной выставке инструментов народов СССР (1937–1938).

В 1939–1941, 1948–1987 гг. работала в Белорусской государственной консерватории им. А. В. Луначарского, где вела учебные курсы музыкального фольклора, истории русской, белорусской, советской и зарубежной музыки, методики преподавания музыкального фольклора и музыкально-исторических дисциплин, специальный класс. В послевоенные годы (1945–1947) преподавала в нескольких музыкальных учебных заведениях Москвы и Горького, работала научным сотрудником Государственного центрального музея музыкальной культуры (Москва).

Музыковед, этномузыколог. Кандидат искусствоведения (1968). Доцент (1969). Основоположник научной школы этномузыкологии в БГК / БГАМ.

Вела интенсивную научную (исследовательскую, экспедиционно-полевую) и публицистическую деятельность по линии БГК и Союза композиторов БССР. В 1968 г. защитила кандидатскую диссертацию «Современная белорусская народная песня (Белорусское народное песнетворчество советской эпохи): Историческое развитие. Интонационный склад» (Москва, МГК).

Автор около 100 публикаций, включающих монографические исследования, учебные пособия, статьи в научных и периодических изданиях, энциклопедиях; теле- и радиопередач; записей белорусских традиционных, революционных и современных песен (свыше 900); докладов на научных конференциях, конгрессах, симпозиумах, семинарах (в том числе всесоюзных и международных), отзывов на кандидатские диссертации.

Участвовала в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Окончив школу медсестер, в сентябре 1941 г. была направлена в медсанбат 324-й стрелковой дивизии, в составе которой дошла до Кёнигсберга. Закончила войну на Дальнем Востоке.

Награждена орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1954 гг.», «За взятие Кенигсберга» и несколькими юбилейными медалями, значком «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1969), дипломом Государственного комитета по радиовещанию и телевидению (1965), почетными грамотами Министерства культуры БССР (1966), общественных и профсоюзных организаций.

Заслуженный деятель искусств БССР (1974). Член Союза композиторов БССР.

В научных трудах Л. Мухаринской объемно поставлены эстетические, стилистические, культурологические, типологические, методологические вопросы. Основной круг проблем составляют: историческое становление и развитие белорусского музыкального фольклора, стилевые основы белорусской традиционной песенной классики, музыкально-поэтическая стилистика революционной и партизанской песни, музыкальный язык белорусской народной песни советского периода, «интонационный поиск» народных певцов, композиторское творчество, история белорусской этномузыкологии. К актуалиям белорусской этномузыкологии исследователь отнесла изучение первичных песенных типов как корневого пласта народного мелоса и динамики их преобразования в процессе исторического развития национального фольклора.

Ученым впервые специально исследована проблема исторической периодизации белорусского музыкально-фольклорного процесса, в результате чего раскрыта многомерность исторической системы песенного фольклора Беларуси, разработан терминологический аппарат понятий для определения основных его исторических пластов (раннетрадиционный, позднетрадиционный, современный), показано их сосуществование в белорусской музыкальной культуре.

Рассматривая в теоретическом плане процесс возникновения музыкального образа, художественного обобщения в современном напеве, Л. Мухаринская разработала новые понятия «кульминационная строфа», «портретирующий напев», «семьи родственных напевов». Ею предложена теория «скрещивающихся интонационных полей»; многогранно раскрыты интонационные особенности современной белорусской народной песни, обусловленные новыми социально-общественными условиями и поиском адекватных форм и методов художественного обобщения действительности.

Особое значение для современной науки имеет исследование Л. Мухаринской «Проблемы формирования лада в свете истории мышления: Тезисы. Размышления» (1989), выполненное на пересечении этномузыкологической, музыкально-исторической, теоретической, генетической, философской и эстетической проблематик.

Л. Мухаринская стояла у истоков экспедиционно-полевых исследований в БГАМ. Ее экспедиционная деятельность охватывает период с 1943 по 1978 гг. Она включает работу по спроектированной К. В. Квиткой программе кабинета народной музыки МГК (анкетирование уроженцев северных областей СССР в годы ВОВ, поездка в Верхнедвинский р-н Беларуси в 1947 г.); первые полевые записи «народных песен репертуара частей Советской Армии» в 1943–1945 гг.; экспедиционные выезды для осуществления собственной программы научных исследований (индивидуально, в составе комплексных экспедиций АН БССР, как руководитель учебной фольклорной практикой студентов БГК), деятельность по линии фольклорной комиссии Союза композиторов БССР.

Л. Мухаринская проводила экспедиции различной направленности: 1. точечное (выборочное) обследование нескольких районов в рамках одного выезда; 2. фронтальное обследование одного района; 3. сплошное обследование небольших локусов. Принципиальным для исследователя является взгляд на культуру «изнутри» (глазами носителей традиции), чем обусловлено значение этнопсихологического подхода. Организовывая интервью с представителями всех возрастных групп (дети и подростки, молодежь, взрослые, пожилые), различных социальных групп и родов деятельности (шахтеры-отходники из Донецкого угольного бассейна, рыбаки оз. Нарочь, бывшие партизаны, учителя, ученики, студенты, участники хора избы-читальни и др.), Л. Мухаринская в высшей степени полно зафиксировала жанровый состав принадлежащего им песенного репертуара.

Районы, обследованные экспедициями Л. Мухаринской:

Назина Инна Дмитриевна (31.10.1937, Минск – 03.10.2021, Минск)

В 1961 г. окончила Белорусскую государственную консерваторию им. А. В. Луначарского по классу фортепиано Г. Петрова.

В 1961–1963 гг. работала преподавателем в Могилевском музыкальном училище, в 1963–1968 – в Минском музыкальном училище.

После окончания аспирантуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР (1970; рук. профессор А. Алексеев) работала в ИИЭФ до 1992 г. как старший научный сотрудник отдела музыкального искусства.

С 1992 г. работала как доцент (1992), затем как профессор (1995) на кафедре белорусской музыки фортепианного и композиторско-музыковедческого факультета Белорусской государственной академии музыки, на протяжении пяти лет (1997–2002) была заведующим кафедрой.

Этномузыколог, доктор искусствоведения (1998), профессор (2000).

В 1979 г. ею была защищена кандидатская диссертация «Белорусский фортепианный концерт» (Киев, Институт искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР), в 1998 – докторская диссертация «Традиционная народно-инструментальная музыка Беларуси» (Москва; защищена по совокупности нескольких монографий и научного доклада).

Продолжая заниматься исследованиями разных направлений белорусской народной музыкально-инструментальной культуры – этноорганологического, этноорганофонического и этноисториографического, в БГАМ Инна Дмитриевна разработала и читала специальные курсы: «Белорусские народные музыкальные инструменты», «Белорусская народная музыкально-инструментальная культура», «Нотная транскрипция музыки устной традиции (инструментальные формы)»; вела специальный класс этноинструментоведения.

Являлась членом Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д 09 01.01 при БГАМ, редколлегии «Белорусская энциклопедия», комиссии по исследованиям и науке Международной организации по народному творчеству (IOV), комитета музеев музыкальных инструментов и коллекций (CIMCIM), товарищества этномузыкологов (ESM, США).

Публикации Назиной (5 монографий, несколько десятков статей в научных сборниках, журналах, энциклопедиях разных стран), ее доклады на многочисленных авторитетных международных конференциях, симпозиумах в Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Варшаве, Париже, Вене и др., а также созданные по ее сценариям 6 видео- и кинофильмов, посвященных разным народным музыкальным инструментам и инструменталистам-исполнителям оказали влияние на этномузыкальное славяноведение, стали открытием для международного научного сообщества, в новом ключе представили белорусскую народную музыкально-инструментальную культуру.

Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь за высокие творческие успехи в области критики и искусствоведения (1998), обладатель ряда наград: медаль «Ветеран Труда» (1990), Почетный знак Министерства культуры Республики Беларусь (1997), Диплом о присуждении Премии года за высокие творческие достижения в области критики и искусствоведения (1998).

Среди выпускников класса этноинструментоведения – доктора искусствоведения О. Дадиомова, Н. Яконюк, кандидаты искусствоведения Т. Лихач, М. Козлович, Е. Шатько.

Научное творчество И. Д. Назиной сконцентрировано вокруг разработки проблем, связанных с народной музыкально-инструментальной культурой белорусов. Учёного отличает широта разрабатываемых вопросов, новизна подходов, выработанная стройная концепция единства народного инструментализма, которая заключается в понимании и раскрытии взаимосвязанности пяти элементов народно-инструментальной культуры. К таким элементам, рассматриваемых Назиной как культурные феномены, относятся: Музыкант (Homo musicus); Инструментарий (звуковой и собственно музыкальный); Исполнительство (Артикулирование); Музыка (темброшумовые, ударноритмические комплексы, мелодические образования); Философия инструментализма.

Опираясь на научные представления, утвердившиеся в среде известных ученых-этноинструментоведов (Э Штокман, О. Эльшек, К. Рейнгард и др.), разработка музыкально-инструментальной культуры белорусов была начата с исследования инструментария, что отразилось в монографии «Белорусские народные музыкальные инструменты» (в двух частях: 1979, 1982). На основе огромного материала, собранного в собственных специализированных полевых экспедициях, найденного в разнообразных, неоднородных и неоднозначных по своим познавательно-информационным возможностям источниках, Назина определила состав музыкального инструментария, сложившегося у белорусов к настоящему времени, осуществила его систематизацию с опорой на общепринятую в западноевропейском инструментоведении классификацию Э. Хорнбостеля – К. Закса, привела как повсеместно бытующие, так и местные названия инструментов и их отдельных частей, описала конструкцию, форму и размеры, охарактеризовала звучание, строй и звукоряд, способы изготовления и материал. Не остались в стороне вопросы, связанные с определением общественных и художественных функций инструментов, репертуара народных музыкантов. Благодаря публикации огромного количества авторских нотаций наигрышей стало возможным судить о выразительных и технических возможностях тех или иных звуковых орудий, показать их бесспорное воздействие (вместе с индивидуальностью исполнителя) на формирование стилистики наигрышей.

Анализ литературных, изобразительных, вещевых исторических памятников дал возможность Назиной затронуть вопрос времени появления разных инструментов на территории Беларуси, проследить их историческую сменяемость, расширить и углубить представления о составе белорусских народных музыкальных инструментов, высказав суждение о неправомерности отнесения к ним одних (гуслей, гудка), уточняя сведения о других (жалейке, скрипке, басэтле), обосновав необходимость дополнения третьими (парные дудки, цитра).

Важным этапом исследовательской работы Назиной является антология «Беларуская народная інструментальная музыка» (1989), представившая результат синхронного изучения музыкальных инструментов и воспроизводимых на них наигрышей. Музыкально-инструментальное творчество, репрезентируемое 302 образцами, предстает как сложная, внутренне разветвленная гетерогенная система, объединяющая четыре основополагающих пласта, каждый из которых обнаруживает себя через присущие им свойства – сигнальность, звукоизобразительность, песенность и моторность. В итоге этноинструментовед не просто рассматривает состав, особенности функционирования и стилевые черты наигрышей, а дает четкую их классификацию, разделяя на наигрыши сигнальные, звукоизобразительные, песенные (обрядовые и необрядовые) и моторные (танцевальные и свадебные марши).

Деятельность И. Д. Назиной в области практической этномузыкологии началась в начале 1970-х годов и охватила несколько направлений. Одно из них – экспедиционно-полевые исследования традиционной музыкально-инструментальной культуры на всей территории Беларуси, благодаря чему был собран бесценный фонд аудиозаписей, фотоснимков, коллекция аутентичных белорусских музыкальных инструментов, были выявлены яркие музыканты и разнообразные инструментальные коллективы. Это стало фактологической базой для разработки концептуально-методологической основы изучения народной музыкально-инструментальной культуры белорусов, позволило осуществить крупномасштабную реконструкцию фонда белорусской народно-инструментальной культуры в единстве составляющих – инструмента, музыканта, музыки и философии народного инструментализма.

Разноплановые проявления традиционной музыкально-инструментальной культуры, обнаруженные в фольклорно-инструментоведческих экспедициях, были широко представлены Назиной в ее научно-просветительской деятельности:

«Грай, скрыпка, грай» / сцэн. І. Назіна. – Белвідэацэнтр, 1992.

https://vk.com/wall-179944302_1717

«Галасы зямлі маёй» / сцэн. І. Назіна, Р. Гамзовіч. – Белвідэацэнтр, 1993.

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br1555501

«Зачараваная дудка: З гісторыі беларускіх музычных інструментаў. Фільм першы» / сцэн. І. Назіна, 1994.

«Труба і рог: З гісторыі беларускіх музычных інструментаў. Фільм другі» / сцэн. І. Назіна. – Белвідэацэнтр, 1995.

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br1555515

«Цымбаліста» / сцэн. І. Назіна. – Беларусьфільм: «Летапіс», 1995.

https://www.youtube.com/watch?v=p-swnyRMkWA

«Бубен і барабан» / сцэн. І. Назіна. – Белвідэацэнтр, 1997.

Прибылова Василина Михайловна

Родилась 21 ноября 1974 г. в г. Чита (Российская Федерация).

В 1993 окончила Могилевское музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «теория музыки», в 1999 – Белорусскую государственную академию музыки по специальности «Музыковедение» с присвоением квалификации «музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин, музыковед-белорусист, этномузыколог, музыковед-лектор», в 2005 – аспирантуру при Белорусской государственной академии музыки под руководством Т. С. Якименко.

С 1997 по настоящее время работает в кабинете традиционных музыкальных культур (до 2011 кабинет народной музыки) Белорусской государственной академии музыки (на должности лаборанта, затем методиста, с 2025 – старшего научного сотрудника).

В 2011–2015 работала на должности старшего научного сотрудника в государственном научном учреждении «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», в 2015–2019 – зам. директора по учебной и воспитательной работе в Детской музыкальной школе искусств № 14 г. Минска.

С 2004 – преподает в Белорусской государственной академии музыки, где читает учебные курсы этномузыкологического и музыкально-исторического профиля. С 2021 – ведет лекционные, практические и индивидуальные занятия по предметам «Белорусская народная музыкально-инструментальная культура», «Нотная транскрипция музыки устной традиции», руководит курсовыми работами студентов-музыковедов, фольклорной практикой студентов с проведением музыкально-этнографических экспедиций.

Этномузыколог, кандидат искусствоведения (2008).

Сфера научных интересов В. М. Прибыловой охватывает вопросы, связанные со спецификой формирования и функционирования песенно-обрядовой масленичной традиции, значением этнофора в полевых исследованиях локальной специфики этномузыкальной культуры, с изучением закономерностей этнофонии, с типологией и ареалогией белорусского устнотрадиционного мелоса.