Первые сведения об использовании металлов древним населением белорусских земель относятся к эпохе бронзы (кан. III в. до н. э. – VI в. до н. э.). 3 Привозные медь и бронза в основном использовались для режущих, рубящих и колющих предметов: топоров, наконечников копий, ножей, колющих предметов. Эти материалы также использовались для различных украшений. Производство металлических орудий труда и оружия стало возможным в результате обмена между отдельными группами населения того времени, разными территориями и явилось свидетельством расширения сфер соприкосновения.

Следующим важным этапом развития металлообработки стал железный век (VII-VI вв. до н. э. – VIII в. н. э.). Оно связано с началом добычи и использования железа – материала, значительно более прочного, чем известные до этого.

Обработка металлов на древнебелорусских землях определялась высоким уровнем, который был тесно связан с характером социально-экономических отношений в феодальном обществе, его светской и религиозной жизнью. Ремесленное производство развивалось главным образом в городах, которые были также важными торговыми центрами. Здесь продавались не только местные товары, но и привезенные из-за пределов княжеств — из стран Восточной, Центральной, Северной и Западной Европы. Благодаря импорту местным мастерам стали доступны образцы декоративно-прикладного искусства из различных центров и школ.

Техника их обработки существенно различалась и зависела от назначения изделия, характера материала, желаемой формы и украшения. Оружие, военная техника, некоторые предметы быта (кандалы, ключи, ручки, ручки, рабочие инструменты и т. д.) были коваными. При необходимости прибегали к резке, точению, сварке, а при выполнении украшения применялись такие приемы, как варка, чернение, лужение. Более разнообразными и сложными были методы работы ювелиров. Заготовки, отдельные части изделий ковали или отливали в формах. Затем настала их очередь украшать. Техники и способы обработки материалов, применяемые мастерами того времени, мало изменились, они известны и сейчас: чеканка, гравировка, насечка, чернение, зернение, золочение, чеканка. Были известны и такие сложные технологии, как филигрань и эмаль.

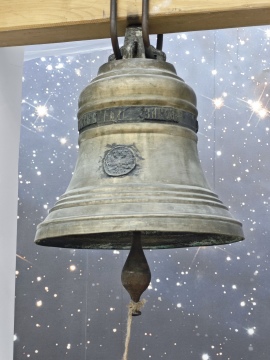

Период XIII-XVI вв. стал новым качественным этапом в развитии художественной обработки металлов. Отдельные мастерские ремесленников (лудвизары, кузнецы) занимались в основном производством крупных предметов: пушечных стволов, колоколов, кованых литых элементов для зданий - решеток, заборов, флюгеров, ковки ворот и т. д. Изготавливали также мелкие предметы домашнего обихода, такие как подсвечники, лампы, изделия из металла, некоторые виды посуды и приспособлений для печей и каминов.

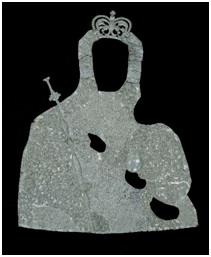

Серединой 17 века датируется Покров иконы «Богоматерь Бялиницкая» с. Снег (Минская область), для которого характерно богатое ковровое заполнение поверхности растительными орнаментами из лепестков цветов, бутонов, листьев, стеблей, причудливо раскинувшихся по поверхности. По сравнению с более ранними примерами видно, что ожидаемый узор стал богаче и пышнее, разной высоты, иногда приобретая натуралистический вид.

В истории белорусского декоративно-прикладного искусства XVIII века металлические изделия занимают исключительное место. Это была одна из наиболее значительных ее отраслей, о чем можно судить по числу мастеров, работавших в городах — кузнецов, медников, слесарей, ювелиров, оружейников, лудвизаров и конвизаров. Как видно из приведенного списка профессий, он практически не изменился по сравнению с 17 веком. Ассортимент продукции. В его состав входили предметы, использовавшиеся в быту, и произведения высокого искусства, предназначенные для дворцовых и культовых интерьеров, парковые ансамбли, колокола, вещи церемониального характера, а также оружие. Для их выполнения требовалось большое количество железа, которое добывалось в местных условиях, чугуна и привозных цветных металлов или сплавов: меди, бронзы, олова, латуни, серебра.

Разнообразие форм и богатство декора определяют облицовки и мотивы, выполненные белорусскими мастерами XVIII века. Среди них есть настоящие шедевры ювелирного искусства. История сохранила очень мало имен авторов, произведения подписывались в редких случаях, и лишь архивные материалы содержат скромные сведения о том, что отдельные произведения были выполнены конкретными личностями. Так, например, материалы магистрата Давыд-Городк (Столинский район, Брестская область) за XVIII век. Названы около 15 местных ростовщиков. Есть также документы, касающиеся Могилева, Полоцка, Минска, Гродно, Слуцка, Новогрудка и Слонима. Вильнюс был одним из значительных центров художественной обработки металлов и ювелирных изделий. Белорусские мастера также ездили учиться к работавшим здесь мастерам, что позволяет признать большую роль этого центра в развитии отечественного декоративно-прикладного искусства.

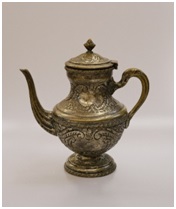

Прекрасным образцом богослужебного сосуда является чаша для освящения воды из церкви Рождества Богородицы в г. Масаланы (Береставицкий район, Гродненская область, первая половина XIX века). В ее решении черты ампира прослеживаются достаточно четко, о чем свидетельствуют форма специально изогнутых ручек, их изящные пропорции, использованный мотив аканта.

Еще один богослужебный сосуд из церкви Святой Троицы в г. Струбница (Мостовский район, Гродненская область, 1893 г.). Это чаша красивых пропорций, поверхность которой покрыта сложным растительным орнаментом, выполненным методом чеканки. Он образует две крупные зоны: на широком устье и набухшем теле сосуда. Также имеются два медальона с именем дарителя - Иосифа Биспинка и датой создания - 1893 год. Кроме того, источниками формирования коллекции стали произведения, полученные в дар от служителей храмов или коллекционеров, а также памятники, конфискованные по решению суда и переданные в Музей древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси в 1980–2000-е гг. Поэтому во многих случаях не представлялось возможным определить авторство предметов, точное место и время их создания, что затрудняло атрибуцию этих изделий.

Работа по изучению коллекции художественного металла сотрудниками музея древнебелорусской культуры велась на протяжении многих лет. Предметы, имеющие клейма или надписи, были атрибутированы на основании указанных в них фактических данных, а при отсутствии клейм или невозможности их прочесть – по стилистическим признакам или по аналогии с датированными памятниками.

На сегодняшний день коллекция художественного метала, находящаяся в фондах отдела древнебелорусской культуры, содержит произведения декоративно-прикладного искусства, созданные из различных сплавов металлов, выполненные в разнообразных техниках художественной обработки металла. Некоторые экспонаты коллекции состоят из частей, либо включают в себя группу из нескольких предметов.

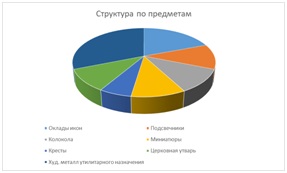

В основном фонде (КП) числятся 161 предметов (групп предметов). В научно-вспомогательном (НВ) – 115 предметов (групп предметов). В экспериментально-реставрационном (ЭР) – 104 предмета (группы предметов). Предметы основного фонда, с точки зрения их назначения, можно условно разделить на несколько групп.

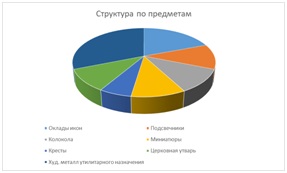

Большую часть коллекции составляют произведения сакрального назначения. Среди них: оклады икон, фрагменты и короны, а также оклады или накладки Евангелия – всего 28 предметов; подсвечники и бра для свечей – 17 предметов; колокола – 16 предметов; литургические предметы, используемые при совершении православной литургии или латинской (католической) мессы, такие как дискосы, звездицы, лжицы, потиры, келихи и т.п. – 15 предметов; миниатюрные литые иконки и кресты – 8 предметов; складни – 7 предметов; разнообразные предметы церковной утвари (дарохранительницы, реликварии, кануны, лампады и др.) – 15 предметов; кованые кресты различного назначения (башенные, надмогильные и т.д.) – 9 предметов. Часть предметов коллекции художественного металла можно отнести к светской культуре (хотя некоторые из этих предметов были найдены в храмах). Эту часть составляют: разнообразные произведения художественного металла утилитарного назначения (элементы одежды: пуговицы, пряжки; предметы интерьера: дверные накладки, и пр.) – всего 17 предметов; различные декоративные сосуды, посуда из металла (чаши, рюмки, кувшины, сахарница и т.п.) – 17 предметов; фрагменты гербов – 11 предметов (составляют 2 герба).

В научно-вспомогательном (НВ) и экспериментально-реставрационном (ЭР) фондах содержатся такие произведения художественного металла, как оклады, части и фрагменты окладов икон Евангелия, разнообразные предметы церковной утвари, фрагменты литых складней, подсвечники и бра для свечей, литургические предметы, изделия утилитарного назначения, сосуды и посуда, кованые кресты и декоративные элементы.

В 2019 – 2022 годах была произведена реставрация 18 предметов из основного фонда и 4 из вспомогательных. В основном фонде были отреставрированы реставраторами Пчельниковым В.И., Шатилой А.П. и Петраковым А.С. следующие предметы: Створка складня. Богоматерь из Деисуса; Звезды (4шт.) Фрагмент оклада; езда (1шт.) Фрагмент оклада; Дарохранительница; Складень четырехстворчатый. Двунадесятые праздники; Средник складня. Святитель Николай Чудотворец; Средник складня. Рождество Богородицы; Чаша; Чаша; Чаша; Дискос; Звездица; Звездица; оклад иконы «Богоматерь Белыницкая»; оклад иконы «Богоматерь с младенцем» (Одигитрия); оклад «Богоматерь Умиление (Пожайская)»; оклад Евангелия.